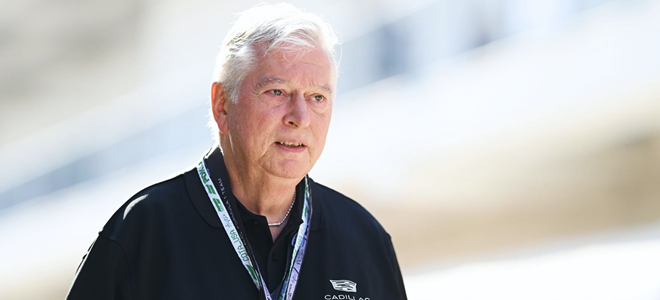

F1の2026年パワーユニットが、パット・シモンズから痛烈な批判を浴びた。多くのチームで技術部門の要職に就いてきたパット・シモンズは、現在キャデラックのF1プロジェクトに加わっている。

シモンズは、2022年に導入されたグラウンドエフェクト車両規則の主要な設計者の一人として知られる。ただ、その本人が「次世代」とされる2026年PUには首を縦に振らない。彼は、新PUを工学の結晶ではなく、合議の末に歪んだ産物だとして「ラクダ」と形容した。

さらにシモンズは、自身がフォーミュラ・ワン・マネジメント(FOM)を離れた背景にも、FIAが技術規則への関与を強めていった流れがあったと明かす。その変化が、次世代PUの“純度”を損ねたと見ている。

「FOMがレギュレーションに関わる度合いがどんどん小さくなっていって、FIA色が強くなっていった。その中で、26年PUが僕の望んだ形にならなかったことへの苛立ちも少しあった」

シモンズは、FIAが2026年規則をまとめる過程で各チームに譲歩しすぎたと考えている。その結果、本来は革命的になり得たPUが骨抜きになったという主張だ。

「22年のクルマを作った時、僕たちはチームの言い分を聞いた。ただし、手綱は強く握っていた。『意見は聞くが、やるのはこれだ』とね。だから彼らの入力は一部だけ取り入れた」

「それぞれが思惑を持っているのは分かっていた。僕が長年“競争する側”にいたからこそ分かる利点だ」

シモンズが特に悔やむのは、FIAが「前輪からのエネルギー回生」という案を退けた点だ。複雑なMGU-Hを廃止するなら、その穴を埋める仕組みが要る。前輪回生は、まさにその解決策になり得たと彼は見る。電動化の比重を高めつつ、エネルギー収支も整えられたはずだった。

「26年PUでは、FIAはメーカーをもっと巻き込みたいと言った。残念だけど、委員会で競走馬を設計すると、出来上がるのはラクダになる」

“委員会設計”の帰結として、シモンズが危惧するのは電気エネルギーの持久力だ。前輪回生が潰れたことで、電動パートが息切れするPUになりかねないという。

「こういうことが少し起きていると思う。26年エンジンの要件の一つは、MGU-Hを外すことだった。あれは効率を大きく上げた一方で、かなり複雑だった」

そしてMGU-H撤廃は、新規メーカー参入を促す狙いもあったと説明する。そこは一定の成果があったとも認めた。

「新しいメーカーを呼び込みたいという意図で外すことが決まった。その点ではある程度うまくいった。フォードが入って、アウディが入って、キャデラックも入ってきた。ポルシェもほぼ入るところまで行ったが、最後の最後でつまずいた」

だが、MGU-Hという“エネルギー源”を取り去った後の設計が問題だったとシモンズは続ける。

「でも、そのエネルギー源を外したのに、他を同じように保ったまま、モーター出力などを上げた。そこで考えたのが前輪からの回生で、それで置き換える狙いだった」

「それをやれば、全体のバランスはかなりきれいに取れた。エネルギー不足にもならず、クルマの電動化ももっと進められた」

しかし、その道は“統治側の誤解”と“チーム主導の反対”で閉ざされたという。

「ところが、こういう委員会的な進め方のせいで、あるチームが前輪回生に強硬に反対した」

「当時のFIA会長だったジャン・トッドは、僕たちが四輪駆動の話をしていると思ったんだと思う。でもそうじゃない。僕たちが言っていたのはエネルギー回生の話だった。ストレートで一度駆動する、みたいな可能性はあっても、コーナーでは確実に違う。つまり、クラシックな四輪駆動車ではない」

「こういう“とても民主的な”やり方の結果、民主主義が良くない方向に出る時があるけど、僕たちはラクダを抱えることになった。エネルギーが薄いPUになってしまった」

「もちろん回避策はある。でも、いい回避策ではない」

とはいえ、悲観一色ではない。シモンズはPUを切り捨てた一方で、2026年の“クルマそのもの”には前向きな見方も残している。

「26年PUが僕の望んだ形になったとは言わない。でも、シャシーと空力はかなりいいと思う。アクティブエアロは前進としていい一歩だと思う」